O CALDERÃO EFERVESCENTE DO TERCEIRO MUNDO

por Pepe Escobar (Bizz - 01/1989)

O mapa da música se expande. O boom afro de alguns anos atrás foi acrescido agora de sons vindos da Ásia, do Oriente Médio, da América Latina e da Europa Oriental. O que até agora só merecia os adjetivos "exóticos" ou "folclórico", virou a febre do Primeiro Mundo - toca na rádio, está nas paradas... É o futuro? Ou é apenas mais uma jogada de mercado?

Já há dois mil anos o historiador Plínio, o Velho, escrevia que "sempre há alguma coisa nova vinda da África". No umbral do terceiro milênio, o ocidente branco, afluente e, em teoria, civilizado descobriu finalmente que alguma coisa nova não só vem da África como do Oriente Médio, do Islam, dos Balcãs, da Ásia Oriental, dos confins da América do Sul. Essa é a questão de fundo em torno da world music - um dos rótulos capitais da indústria transnacional da música a partir de 87.

World music é um guarda-chuva de marketing. Significa "música de todo o mundo"? Não. Significa uma acumulação de sons, aos quais os ouvidos do primeiro mundo - teoricamente América do Norte e Europa Ocidental - não estão acostumados. Qualquer ritmo brasileiro, do maracatu ao samba de breque, entra no rótulo world music. Essa estratégia confere às gravadoras internacionais uma capacidade de manipulação conveniente e infinita. O contato com culturas distantes, para o público consumidor hiperafluente da Europa, da América e do Japão, não fica mais reduzido a visitas a museus, livros como The Rest of the Nuba, de Leni Riefenstahl, ou uma voltinha por certos guetos terceiro e quarto-mundistas de Londres, Paris ou Nova York. World music é o melhor golpe de marketing da indústria desde a exploração comercial do punk. Europeus, quando largam seu "ar condicionado" para irem à África, sofrem profundo choque cultural. Reclamam que é sujo, quente, cheira mal e não tem suco de laranja geladinho expremido na hora. Muito melhor ouvir world music no CD do Volvo familiar. Boa parte desse público afluente tem viajado muito em suas cadeiras de design milanês. Até já aprendeu as variações geográficas relacionadas com os diferentes sons - mabaqamga, sungura, soukous, zouk. Exulta com as variações nigerianas entre o high-life, a ju-ju music e o afro-jazz de Fela Khuti. Sabe de cor alguns cantos superpostos à indestrutível batida das townships de Soweto. Compra toda a produção de selos ingleses especializados, como Earthworks, Globestyle e SternŽs.

O possível mercado de massa no ocidente para a música do Islam, do Oriente Médio e do Norte da África (especialmente Marrocos, Argélia e Sudão), foi detectado a partir da agitação em torno dos alaialah da disco-queen iemenita Ofra Haza (chupada por Cold Cut no já famoso remix das feras do gueto Eric B & e Rakim) e encorajado pela paixão de estilistas de salão parisiense pela música rai. Uma das questões iniciais que a indústria se propõs foi a seguinte: como provocar a demanda de massa para as torturadas autolambadas islâmicas de clones de Tom Jones em cima de uma trilha artificial de estúdio?

Já existia uma demanda em escala razoável. Uma prova prática, em Londres, foi a delícia indiscriminada acionada pelos shows dos Bhundu Boys, de Zimbabwe, em 87. Até que enfim as classes médias tinham sua chance de pular, como na desrepressão da era punk. Cenas memoráveis agora eram visíveis em todo concerto afro. Quem fica na frente solta seus membros descoordenados, mexe as nádegas em uma curiosa imitação das esposas de Fela e entra em clímax, como se estivesse em uma cerimônia de pentecostalistas americanos regida pelo gospel. Quem fica atrás veste-se com detalhes étnicos e acompanha as complexas batidas com discretos movimentos dos quadris.

Paris é a capital da world music, seguida de longe por Londres. Músicos africanos pós-segunda Guerra Mundial entraram na cena musical parisiense através do jazz. Durante os anos 50 e 60, estilos de pop africano francófono começaram a chamar a atenção: o makossa, da República dos Camarões, e o soukous, uma dance music do Congo baseada na rumba. Manu Dibango, cujo passaporte original é dos Camarões, estourou em 73 com um sucesso de crossover, "Soul Makossa". A partir daí, a cena musical afro-caribenha de Paris rapidamente ultrapassou a londrina em importância.

Há várias razões. Paris tem uma população considerável de afro-caribenhos - pelo menos 500 mil, incluindo os africanos do norte os clandestinos. Divertem-se com um elã incontrolável na puritana Inglaterra "Deus, Pátria e Trabalho" de Margaret Thatcher. Dezenas de restaurantes variam do extrachic a botecos rumorosos como o Fourou Tora. Nos night-clubs das duas margens do Sena, os "sapeurs" do Zaire, jovens dândis, desfilam suas roupas de designer compradas a peso de couro (não sul-africano) até as cinco da manhã (em Londres os night-clubs fecham no máximo entre duas e três). Nos subúrbios do norte da cidade, salões municipais ficam entupidos nos fins de semana com os shows-bailes de bandas visitantes, diretamente das matrizes afro. E desde o início dos anos 80 surgiram pelo menos 40 pequenas estações de rádio independentes na capital francesa, para atender a diferentes comunidades e grupos de interesse.

O "reconhecimento" europeu traduziu-se no surgimento de hits. O esplêndido álbum de 87 do mestre albino de Mali, Salif Keita (Soro), e o hit single de 88 do quineense (ou seja, natural de Guiné Bissau), Mory Kanté ("Yeke Yeke"), pegaram qualquer desavisado da rua, após uma conveniente cirurgia cosmética de crossover. Com sua voz que corre três oitavas, e com seu "Im Min Alu", produzida nos estúdios de Trevor Horn (o homem que inventou o som do Frankie Goes To Hollywood), Ofra Haza colocou a disco-music iemenita no mapa-múndi. A sensualidade de seus mix e a beleza pessoal desta israelita obliteraram até mesmo suas concorrentes européias no mercado, como a pin-up do balearic beat, Sabrina.

O mix de sons da África francófona, pop europeu e zouk das Antilhas francesas, só poderia provocar uma dance-music exuberante, em contraste com as ameaçadoras e/ou ensurdecedoras batidas do hip-hop e da house music, que dominam a cena noturna londrina. Max Roach, baterista de jazz emérito, já disse que o hip-hop não é música: é um exercício sônico. O mérito principal de disc-jóqueis londrinos e scratchers nova-iorquinos tem sido capturar uma série de ortodoxias étnicas da world music, e confrontá-la com a blasfêmia das beat boxes e osciladores. Vide o trabalho de colagem de Cold Cut.

É muito instrutivo comparar, por exemplo, o mix original de "Yeke Yeke", exuberante, com o remix acid house londrino - obsessivo, megatecnológico. Mory Kanté é um "griot", um músico hereditário do povo mandinga, treinado para cantar sua história oral. É também um mestre da "Kora", um instrumento de 21 cordas de forma fálica, que soa como uma harpa. Mory pegou um canto tradicional do campo - uma mulher que não consegue arar a terra porque seu bebê está chorando - e o transformou em um top 10 hit das paradas européias em 88. O "mistério" está no mix, quando observamos Mory ao vivo. Sua marca registrada é um tenor forte, em contraste com os vocais da garota de sua banda. Como cantor e como músico, de está na mesma classe de Salif Keita e Youssou N'Dour. Não hesita em pilhar a vulgaridade europop, chegando a incitar a platéia a corinhos estilo Abba. Tem uma seção de saxofones extra-radical chic: um francês e uma sueca, vestidos como um par de vikings psicodélicos, mas impecáveis ao atacar riffs em estilo zouk para pontuar as canções de Mory. E atrás, segurando todas, temos dois dos principais músicos de estúdio africanos em Paris: o baixista Willy N'For e o baterista Kuo Joseph.

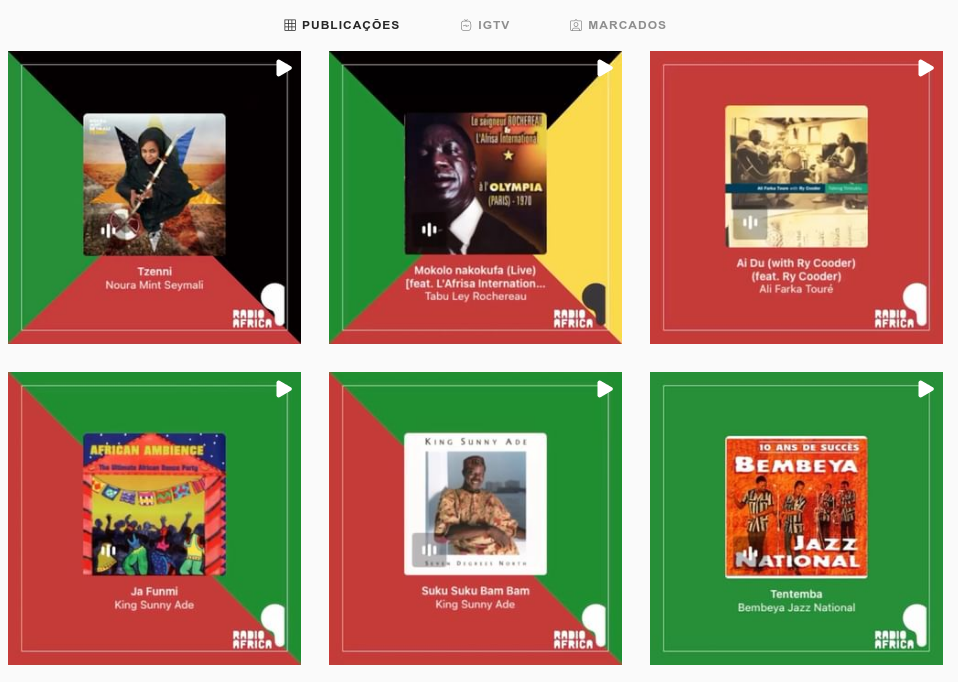

Brian Eno e David Byrne fizeram um clássico pré-world music em My Life in the Bush 01 Ghosts. Peter Gabriel pesquisa world music desde o início da década e deu todo o impulso possível à exposição de Youssou N'Dour. David Byrne vai a Paris a três por dois para pilhar sons africanos, tanto para os Talking Heads quanto para suas trilhas de cinema, teatro e dança. Philip Glass pilhou todo o globo para construir a trilha sonora de Powaqaatsi, o filme de Godfrey Reggio, seu libelo edulcorado contra o abismo norte-sul planetário (mas o melhor momento da trilha de Glass é uma intervenção solitária de Ali Farka Toureh). Os cantos de Soweto produzem os momentos mais emocionantes de Um Grito de Liberdade, o grito liberal de Richard Attenborough contra o apartheid. Quem nunca ouviu ritmos sul-africanos ou aborígenes teve sua chance na transmissão global via satélite do concerto em homenagem a Nelson Mandela - onde duas das melhores intervenções foram de Youssou NŽDour (Senegal) e Salif Keita (Mali). As prateleiras de supermercados musicais, como a Virgin e a Tower Records, contêm filas intermináveis sob o rótulo world music. E nas paradas encontramos de tudo: folk irlandês, cantos religiosos do Kuwait, tambores de Bali, música cigana da Romênia, cordas da Bulgária, "Jive" de Joanesburgo, dessacralizações do pop japonês e do pop fundamentalista italiano, e uma ofensiva da rai music da Argélia.

O rai é um som de rebeldia juvenil. Seu santuário são os bordéis em torno do porto argelino de Oran, longe dos braços integralistas da elite religiosa dominante. Oran está na costa do Mediterrâneo, perto do Marrocos. O Marrocos tem farta influência espanhola. O rai de fascínio popular surgiu de um berço absolutamente mix: beduíno, espanhol, francês, leste marroquino e "gnaoui" (África do norte negra). Cresceu em uma atmosfera descontraída da Riviera, entre cafés de night-clubs de variadíssimos graus de respeitabilidade. É um som que contém um forte elemento de prazer carnal. Quando estourou no fim dos anos 70, começo dos 80, era o som dos jovens punks locais. Preocupações de rigor: sexo, drogas e carros. Sexo sempre um problema em um Estado islâmico conservador (e socialista). Drogas, só mesmo álcool. E carros, só mesmo os Mazdas dos japoneses, porque Corvettes e Thunderbirds são inencontráveis.

Como diversas variantes da world music, o som começou a aparecer nos megaguetos de Paris, Lion e Marselha. O tam-tam eletrônico foi acionado pelos exércitos de combatentes do tédio em Paris, Londres e Tóquio. Resultado: o Estado islâmico passou a promover seu novo produto de exportação. Rai passou a ser "respeitável". Invejável estatuto para um som de revolta e com mensagens iconoclastas. Rai significa "opinião" em árabe. O refrão standard "ha-ya-rai" vem do início do século, em cantos de pastores beduínos. Funciona como uma espécie de "oh, yeah" do pop ocidental. O trompetista Massaoud Bellemou, nos anos 50, foi o responsável pela formação do "moderno som de Oran". Introduziu seção de metais, acordeão e guitarras elétricas, que terminaram eliminando as tradicionais flautas, minipercussões violinos. Nos anos 60, Bellamou começou a trabalhar com uma jovem vocalista, Chaba Fadela, atenta à evolução do rock'n'roll. Daí surgiu o pop rai, com um hit de Fadela em 79. Todo mundo, depois disso, queria ser rai star - e todos êmulos de ícones ocidentais. Os garotos adicionavam a seus nomes o prefixo "cheb" (garoto). As garotas, "chaba" (garota; que mais?).

Os chebs eram classe operária. Cantavam em casamentos, festas, cabarés e gravavam sua produção em cassetes crus para o mercado em constante expansão. Um produtor, geralmente o dono de uma loja de cassetes, pagava uma ninharia para um cantor e sua banda e gravava ao vivo em estúdio de fundo de quintal, sem ensaio e sem mixagem posterior. No meio dessa anarquia, terminaram aparecendo os Berry Gordy e Phil Spector do rai: os irmãos Rachid e Fethi Ahmed. Tinham uma banda de rock chamada The Vultures nos anos 60. Descobriram que música popular árabe gravada em um estúdio de oito canais poderia ser um grande negócio nos anos 70.

Entre as chabas, a rainha ainda é sem dúvida Fadela, casada e feliz mãe de família. Sua grande rival é a marroquina Chaba Zahouania- proibida pela família de aparecer na capa de seus cassetes, onde é substituída por modelos. O rei do rai, e em breve ídolo pop internacional, é o indiscutível Cheb Khaled. Toma duas garrafas de uísque por dia. O governo já chegou a lhe negar emissão de passaporte. Representa para os argelinos o que George Michael representa para os ingleses (e canta melhor).

Rai vende horrores. Centenas de milhares de cassetes, na Argélia e no oitavo "arrondissement" de Paris - o Goutyte d'Or, convertido em um gigantesco souk. As estrelas do rai cantam não só para milionários bêbados nos cabarés da Argélia como animam concertos de gala nos subúrbios parisienses. O som já está entrando em uma nova fase de luxo. Cheb Khaled, que costumava gravar um disco inteiro por um cachê fixo de oito mil dólares, gravou seu último LP com um produtor francês e, só de estúdio, a conta chegou a 160 mil dólares. O som é dramaticamente disco - imposição para conquista de mercado. O problema é que, para empatar com os gastos, este disco de Khaled precisa vender pelo menos 180 mil cópias, o que não é fácil para um som que só agora está aparecendo no mercado mundial.

Quanto mais variantes da world music sonham com o estouro de massa, mais se afastam de Paris. Os estúdios locais não são tecnicamente tão avançados quanto os de Londres. Gravadoras francesas não têm a mesma experiência de marketing das mega-americanas e inglesas. Aspirantes a superstars, como Youssou, Salif ou Alpha Blondy - o reggae man da Costa do Marfim -, têm de pensar em termos de sucesso na Inglaterra e EUA, mas o rai e outras variantes de world music podem não suportar a ofensiva em busca dos megadólares. Vide o que aconteceu com a Island, em 82. A gravadora não conseguiu vender King Sunny Adé para o público de o massa. Todas as gravadoras se livraram de seus africanos recém-contratados como se fossem uma praga. Com a expansão do mercado sob este abre-te Sésamo - world music - o problema não se repetirá.

Há dúvidas quanto à penetração de camadas de world music no Brasil. Depende do interesse de gravadoras e de se vencer uma série de preconceitos culturais espargidos por medíocres profissionais em seus gabinetinhos burocráticos. Se não acontecer nada, é muito simples: basta pegar um avião, para Paris, a meca dos sons da África e da Ásia, entrar no metrô, descer na estação de Barbés-Roche-chouart, e pronto: bem-vindos à melhor sala de visitas musical do terceiro mundo (e do quarto, e do quinto, e do sexto...).

O mapa da música se expande. O boom afro de alguns anos atrás foi acrescido agora de sons vindos da Ásia, do Oriente Médio, da América Latina e da Europa Oriental. O que até agora só merecia os adjetivos "exóticos" ou "folclórico", virou a febre do Primeiro Mundo - toca na rádio, está nas paradas... É o futuro? Ou é apenas mais uma jogada de mercado?

Já há dois mil anos o historiador Plínio, o Velho, escrevia que "sempre há alguma coisa nova vinda da África". No umbral do terceiro milênio, o ocidente branco, afluente e, em teoria, civilizado descobriu finalmente que alguma coisa nova não só vem da África como do Oriente Médio, do Islam, dos Balcãs, da Ásia Oriental, dos confins da América do Sul. Essa é a questão de fundo em torno da world music - um dos rótulos capitais da indústria transnacional da música a partir de 87.

World music é um guarda-chuva de marketing. Significa "música de todo o mundo"? Não. Significa uma acumulação de sons, aos quais os ouvidos do primeiro mundo - teoricamente América do Norte e Europa Ocidental - não estão acostumados. Qualquer ritmo brasileiro, do maracatu ao samba de breque, entra no rótulo world music. Essa estratégia confere às gravadoras internacionais uma capacidade de manipulação conveniente e infinita. O contato com culturas distantes, para o público consumidor hiperafluente da Europa, da América e do Japão, não fica mais reduzido a visitas a museus, livros como The Rest of the Nuba, de Leni Riefenstahl, ou uma voltinha por certos guetos terceiro e quarto-mundistas de Londres, Paris ou Nova York. World music é o melhor golpe de marketing da indústria desde a exploração comercial do punk. Europeus, quando largam seu "ar condicionado" para irem à África, sofrem profundo choque cultural. Reclamam que é sujo, quente, cheira mal e não tem suco de laranja geladinho expremido na hora. Muito melhor ouvir world music no CD do Volvo familiar. Boa parte desse público afluente tem viajado muito em suas cadeiras de design milanês. Até já aprendeu as variações geográficas relacionadas com os diferentes sons - mabaqamga, sungura, soukous, zouk. Exulta com as variações nigerianas entre o high-life, a ju-ju music e o afro-jazz de Fela Khuti. Sabe de cor alguns cantos superpostos à indestrutível batida das townships de Soweto. Compra toda a produção de selos ingleses especializados, como Earthworks, Globestyle e SternŽs.

O possível mercado de massa no ocidente para a música do Islam, do Oriente Médio e do Norte da África (especialmente Marrocos, Argélia e Sudão), foi detectado a partir da agitação em torno dos alaialah da disco-queen iemenita Ofra Haza (chupada por Cold Cut no já famoso remix das feras do gueto Eric B & e Rakim) e encorajado pela paixão de estilistas de salão parisiense pela música rai. Uma das questões iniciais que a indústria se propõs foi a seguinte: como provocar a demanda de massa para as torturadas autolambadas islâmicas de clones de Tom Jones em cima de uma trilha artificial de estúdio?

Já existia uma demanda em escala razoável. Uma prova prática, em Londres, foi a delícia indiscriminada acionada pelos shows dos Bhundu Boys, de Zimbabwe, em 87. Até que enfim as classes médias tinham sua chance de pular, como na desrepressão da era punk. Cenas memoráveis agora eram visíveis em todo concerto afro. Quem fica na frente solta seus membros descoordenados, mexe as nádegas em uma curiosa imitação das esposas de Fela e entra em clímax, como se estivesse em uma cerimônia de pentecostalistas americanos regida pelo gospel. Quem fica atrás veste-se com detalhes étnicos e acompanha as complexas batidas com discretos movimentos dos quadris.

Paris é a capital da world music, seguida de longe por Londres. Músicos africanos pós-segunda Guerra Mundial entraram na cena musical parisiense através do jazz. Durante os anos 50 e 60, estilos de pop africano francófono começaram a chamar a atenção: o makossa, da República dos Camarões, e o soukous, uma dance music do Congo baseada na rumba. Manu Dibango, cujo passaporte original é dos Camarões, estourou em 73 com um sucesso de crossover, "Soul Makossa". A partir daí, a cena musical afro-caribenha de Paris rapidamente ultrapassou a londrina em importância.

Há várias razões. Paris tem uma população considerável de afro-caribenhos - pelo menos 500 mil, incluindo os africanos do norte os clandestinos. Divertem-se com um elã incontrolável na puritana Inglaterra "Deus, Pátria e Trabalho" de Margaret Thatcher. Dezenas de restaurantes variam do extrachic a botecos rumorosos como o Fourou Tora. Nos night-clubs das duas margens do Sena, os "sapeurs" do Zaire, jovens dândis, desfilam suas roupas de designer compradas a peso de couro (não sul-africano) até as cinco da manhã (em Londres os night-clubs fecham no máximo entre duas e três). Nos subúrbios do norte da cidade, salões municipais ficam entupidos nos fins de semana com os shows-bailes de bandas visitantes, diretamente das matrizes afro. E desde o início dos anos 80 surgiram pelo menos 40 pequenas estações de rádio independentes na capital francesa, para atender a diferentes comunidades e grupos de interesse.

O "reconhecimento" europeu traduziu-se no surgimento de hits. O esplêndido álbum de 87 do mestre albino de Mali, Salif Keita (Soro), e o hit single de 88 do quineense (ou seja, natural de Guiné Bissau), Mory Kanté ("Yeke Yeke"), pegaram qualquer desavisado da rua, após uma conveniente cirurgia cosmética de crossover. Com sua voz que corre três oitavas, e com seu "Im Min Alu", produzida nos estúdios de Trevor Horn (o homem que inventou o som do Frankie Goes To Hollywood), Ofra Haza colocou a disco-music iemenita no mapa-múndi. A sensualidade de seus mix e a beleza pessoal desta israelita obliteraram até mesmo suas concorrentes européias no mercado, como a pin-up do balearic beat, Sabrina.

O mix de sons da África francófona, pop europeu e zouk das Antilhas francesas, só poderia provocar uma dance-music exuberante, em contraste com as ameaçadoras e/ou ensurdecedoras batidas do hip-hop e da house music, que dominam a cena noturna londrina. Max Roach, baterista de jazz emérito, já disse que o hip-hop não é música: é um exercício sônico. O mérito principal de disc-jóqueis londrinos e scratchers nova-iorquinos tem sido capturar uma série de ortodoxias étnicas da world music, e confrontá-la com a blasfêmia das beat boxes e osciladores. Vide o trabalho de colagem de Cold Cut.

É muito instrutivo comparar, por exemplo, o mix original de "Yeke Yeke", exuberante, com o remix acid house londrino - obsessivo, megatecnológico. Mory Kanté é um "griot", um músico hereditário do povo mandinga, treinado para cantar sua história oral. É também um mestre da "Kora", um instrumento de 21 cordas de forma fálica, que soa como uma harpa. Mory pegou um canto tradicional do campo - uma mulher que não consegue arar a terra porque seu bebê está chorando - e o transformou em um top 10 hit das paradas européias em 88. O "mistério" está no mix, quando observamos Mory ao vivo. Sua marca registrada é um tenor forte, em contraste com os vocais da garota de sua banda. Como cantor e como músico, de está na mesma classe de Salif Keita e Youssou N'Dour. Não hesita em pilhar a vulgaridade europop, chegando a incitar a platéia a corinhos estilo Abba. Tem uma seção de saxofones extra-radical chic: um francês e uma sueca, vestidos como um par de vikings psicodélicos, mas impecáveis ao atacar riffs em estilo zouk para pontuar as canções de Mory. E atrás, segurando todas, temos dois dos principais músicos de estúdio africanos em Paris: o baixista Willy N'For e o baterista Kuo Joseph.

Brian Eno e David Byrne fizeram um clássico pré-world music em My Life in the Bush 01 Ghosts. Peter Gabriel pesquisa world music desde o início da década e deu todo o impulso possível à exposição de Youssou N'Dour. David Byrne vai a Paris a três por dois para pilhar sons africanos, tanto para os Talking Heads quanto para suas trilhas de cinema, teatro e dança. Philip Glass pilhou todo o globo para construir a trilha sonora de Powaqaatsi, o filme de Godfrey Reggio, seu libelo edulcorado contra o abismo norte-sul planetário (mas o melhor momento da trilha de Glass é uma intervenção solitária de Ali Farka Toureh). Os cantos de Soweto produzem os momentos mais emocionantes de Um Grito de Liberdade, o grito liberal de Richard Attenborough contra o apartheid. Quem nunca ouviu ritmos sul-africanos ou aborígenes teve sua chance na transmissão global via satélite do concerto em homenagem a Nelson Mandela - onde duas das melhores intervenções foram de Youssou NŽDour (Senegal) e Salif Keita (Mali). As prateleiras de supermercados musicais, como a Virgin e a Tower Records, contêm filas intermináveis sob o rótulo world music. E nas paradas encontramos de tudo: folk irlandês, cantos religiosos do Kuwait, tambores de Bali, música cigana da Romênia, cordas da Bulgária, "Jive" de Joanesburgo, dessacralizações do pop japonês e do pop fundamentalista italiano, e uma ofensiva da rai music da Argélia.

O rai é um som de rebeldia juvenil. Seu santuário são os bordéis em torno do porto argelino de Oran, longe dos braços integralistas da elite religiosa dominante. Oran está na costa do Mediterrâneo, perto do Marrocos. O Marrocos tem farta influência espanhola. O rai de fascínio popular surgiu de um berço absolutamente mix: beduíno, espanhol, francês, leste marroquino e "gnaoui" (África do norte negra). Cresceu em uma atmosfera descontraída da Riviera, entre cafés de night-clubs de variadíssimos graus de respeitabilidade. É um som que contém um forte elemento de prazer carnal. Quando estourou no fim dos anos 70, começo dos 80, era o som dos jovens punks locais. Preocupações de rigor: sexo, drogas e carros. Sexo sempre um problema em um Estado islâmico conservador (e socialista). Drogas, só mesmo álcool. E carros, só mesmo os Mazdas dos japoneses, porque Corvettes e Thunderbirds são inencontráveis.

Como diversas variantes da world music, o som começou a aparecer nos megaguetos de Paris, Lion e Marselha. O tam-tam eletrônico foi acionado pelos exércitos de combatentes do tédio em Paris, Londres e Tóquio. Resultado: o Estado islâmico passou a promover seu novo produto de exportação. Rai passou a ser "respeitável". Invejável estatuto para um som de revolta e com mensagens iconoclastas. Rai significa "opinião" em árabe. O refrão standard "ha-ya-rai" vem do início do século, em cantos de pastores beduínos. Funciona como uma espécie de "oh, yeah" do pop ocidental. O trompetista Massaoud Bellemou, nos anos 50, foi o responsável pela formação do "moderno som de Oran". Introduziu seção de metais, acordeão e guitarras elétricas, que terminaram eliminando as tradicionais flautas, minipercussões violinos. Nos anos 60, Bellamou começou a trabalhar com uma jovem vocalista, Chaba Fadela, atenta à evolução do rock'n'roll. Daí surgiu o pop rai, com um hit de Fadela em 79. Todo mundo, depois disso, queria ser rai star - e todos êmulos de ícones ocidentais. Os garotos adicionavam a seus nomes o prefixo "cheb" (garoto). As garotas, "chaba" (garota; que mais?).

Os chebs eram classe operária. Cantavam em casamentos, festas, cabarés e gravavam sua produção em cassetes crus para o mercado em constante expansão. Um produtor, geralmente o dono de uma loja de cassetes, pagava uma ninharia para um cantor e sua banda e gravava ao vivo em estúdio de fundo de quintal, sem ensaio e sem mixagem posterior. No meio dessa anarquia, terminaram aparecendo os Berry Gordy e Phil Spector do rai: os irmãos Rachid e Fethi Ahmed. Tinham uma banda de rock chamada The Vultures nos anos 60. Descobriram que música popular árabe gravada em um estúdio de oito canais poderia ser um grande negócio nos anos 70.

Entre as chabas, a rainha ainda é sem dúvida Fadela, casada e feliz mãe de família. Sua grande rival é a marroquina Chaba Zahouania- proibida pela família de aparecer na capa de seus cassetes, onde é substituída por modelos. O rei do rai, e em breve ídolo pop internacional, é o indiscutível Cheb Khaled. Toma duas garrafas de uísque por dia. O governo já chegou a lhe negar emissão de passaporte. Representa para os argelinos o que George Michael representa para os ingleses (e canta melhor).

Rai vende horrores. Centenas de milhares de cassetes, na Argélia e no oitavo "arrondissement" de Paris - o Goutyte d'Or, convertido em um gigantesco souk. As estrelas do rai cantam não só para milionários bêbados nos cabarés da Argélia como animam concertos de gala nos subúrbios parisienses. O som já está entrando em uma nova fase de luxo. Cheb Khaled, que costumava gravar um disco inteiro por um cachê fixo de oito mil dólares, gravou seu último LP com um produtor francês e, só de estúdio, a conta chegou a 160 mil dólares. O som é dramaticamente disco - imposição para conquista de mercado. O problema é que, para empatar com os gastos, este disco de Khaled precisa vender pelo menos 180 mil cópias, o que não é fácil para um som que só agora está aparecendo no mercado mundial.

Quanto mais variantes da world music sonham com o estouro de massa, mais se afastam de Paris. Os estúdios locais não são tecnicamente tão avançados quanto os de Londres. Gravadoras francesas não têm a mesma experiência de marketing das mega-americanas e inglesas. Aspirantes a superstars, como Youssou, Salif ou Alpha Blondy - o reggae man da Costa do Marfim -, têm de pensar em termos de sucesso na Inglaterra e EUA, mas o rai e outras variantes de world music podem não suportar a ofensiva em busca dos megadólares. Vide o que aconteceu com a Island, em 82. A gravadora não conseguiu vender King Sunny Adé para o público de o massa. Todas as gravadoras se livraram de seus africanos recém-contratados como se fossem uma praga. Com a expansão do mercado sob este abre-te Sésamo - world music - o problema não se repetirá.

Há dúvidas quanto à penetração de camadas de world music no Brasil. Depende do interesse de gravadoras e de se vencer uma série de preconceitos culturais espargidos por medíocres profissionais em seus gabinetinhos burocráticos. Se não acontecer nada, é muito simples: basta pegar um avião, para Paris, a meca dos sons da África e da Ásia, entrar no metrô, descer na estação de Barbés-Roche-chouart, e pronto: bem-vindos à melhor sala de visitas musical do terceiro mundo (e do quarto, e do quinto, e do sexto...).

Comentários